全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―

岩手県奥州市前沢で進む農商工連携 地力酒 「奥州光一代」でまちづくり

地酒・岩手銘醸×前沢牛・オガタ×精密・デジアイズ

岩手県南部、西に奥羽山脈、東に北上山地を望む北上川流域の肥沃な大地に、今回訪ねた奥州市前沢地区がある。特産の「前沢牛」の産地として知名度の高い同地区は、以前は胆沢郡前沢町だったが、2006年に水沢市・江刺市・胆沢町・衣川村と合併し、岩手県内で三番目の人口(約12万人)と面積(約993㎢)の奥州市となり、旧町はその一地区となった。

前沢牛や米作を中心とする農業と、比較的交通の利便性が良いことを条件に発展した製造業が主要産業である同地区で、このかん、「前沢ブランド」の構築を目指す農商工連携の取組みが進んでいる。

数年前から精密のものづくりの会社が米づくりに乗り出し、この冬、今度は、地元の蔵元と連携して、その米を使った日本酒の醸造を進めた。4月には新酒が出来上がり、精密ものづくりの会社の販路を通じて直販される。そして、地元でブランド牛を育てる農家が、日本酒とセット販売する牛肉・牛肉加工品を提供し、さらに牛糞の堆肥を米づくりに利用していく。

―このように前沢地区の農商工連携の取組みは、地域づくりの新しい形を生み出しながら、持続的に、着実に、発展しつつあるのである。

ここから学ぶものは何か? 岩手・前沢の新たな挑戦を追った。

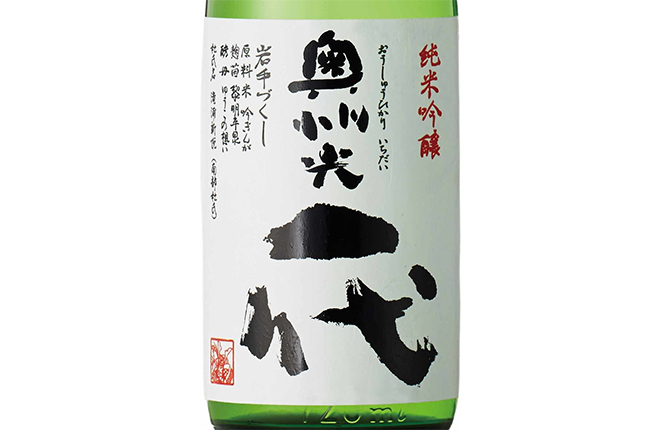

岩手づくし・オール前沢の特別純米吟醸酒

岩手・前沢でも桜が盛りとなる4月下旬、「奥州光一代」と名付けられた日本酒が発売される。まず、はじめは、特別純米吟醸酒。無濾過・生原酒で提供される。

やや甘口だが、すっきりと飲める絶妙の造りで、口に含むと広がる含み香は、満開の桜をイメージさせる豊かな広がりだ。醸造した蔵元は、奥州市前沢に本社をおく岩手銘醸株式会社。杜氏は南部杜氏の滝浦新悦さんだ。

使った酒米は、岩手県が生んだ酒造好適米「吟ぎんが」。地元の製造業企業デジアイズが、前沢の地で、堆肥を使った土づくりと合鴨農法で育てたものだ。麹菌は「黎明平泉」、酵母は、香り高い酒ができると好評の「ゆうこの想い」。麹も酵母も岩手県の生んだ自慢のものだ。もちろん水も前沢の水だ。

岩手づくし、オール前沢産にこだわった。

「日本中に、いや世界中に通用する酒を造らないと前沢ブランドになりませんから、大分苦心しました。でも、自信を持って出せる出来になっていると思います。まずは、一口、飲んでみていただきたいですね」。杜氏の滝浦新悦んはそう語る。

回り始めた三つの企業の連携

「岩手づくし・オール前沢」にこだわったのは、いうまでもなく、前沢牛に並んで前沢地区を代表する特産品をつくり、前沢の地域ブランドを構築することを意図しているからだ。前沢ブランドの特産売れ筋商品を開発し販売することを突破口にして、地域農業を再活性化させ、それと結びつく工業・商業の連携で、地域全体の6次産業的発展を目指しているわけだ。

先にも触れたように、この酒、「奥州光一代」の原料米である「吟ぎんが」は、高齢化が進み耕作者が減少気味の同地域で、前沢に主要な製造拠点があるデジアイズが、自然資源を使った堆肥による土づくりと合鴨農法で栽培した「栽培期間中、化学肥料・農薬無使用」の米だ。この米づくり自体が遊休農地の拡大を防ぐ社会的意義をもっている。

同社は、これまでも、同様の方法でひとめぼれを栽培し、「奥州光」という名称でネット販売などをしてきていた。

栽培された岩手県の酒造好適米「吟ぎんが」は、岩手銘醸で日本酒に醸造される。前沢地区に古くから伝わる蔵元の事業発展にとって、重要なカンフル剤になる。特に、日本酒離れが進む昨今、市場では物語性と特徴のある酒が求められており、「奥州光一代」は、まさにそれにうってつけのものだと言えよう。

できあがった酒は、デジアイズが全量を買い取り、販売する。

デジアイズは、秤(はかり)や店舗用レジスター・関連IT機器などを扱う全国企業・寺岡精工の製造部門だ。前沢は寺岡精工が第二次世界大戦中、工場を疎開させ、戦後その地に根付いてきた第二の創業地なのである。この寺岡精工・デジアイズが、全国に展開している系列会社の営業網を通じて、秤やレジを介してつながる食品関係・飲食関係の会社や店舗に「奥州光一代」を紹介し販売する作戦だ。ネット通販「さんちょくどっとこむ」もある。すでに、「奥州光」の名前で米(ひとめぼれ)を販売してきたノウハウがここで活かされているのである。

さらに、この取組みに、ブランド牛である「前沢牛」を支える主要な畜産農家の一つ前沢牛オガタが加わり、「奥州光一代」とセットで売る牛肉や牛肉加工品を提供する。このことで、地域ブランドとしての訴求力が高まる。それだけでなく、原料米「吟ぎんが」の稲わらを飼料に使ったり、牛糞を利用した堆肥を米づくりに活かすなど、地域循環型の農業振興も目指しているのである。

持続的な地域振興・まちづくりの取り組み

関係者はこの酒のことを「地力酒」と呼んでいる。「地域の力を合わせた酒」という意味だ。昨今、酒造りと結びつけた地域振興や地域貢献、企業のCSR活動などの取組みはめずらしいものではなくなっている。遊休農地を使った芋の栽培と、その芋をつかった焼酎造り。高齢化する農村集落で、棚田の保全を目指すオーナー制と日本酒造り。中山間地でのブドウ栽培とワイン醸造……など、実に様々な取組みが全国各地で進められている。

その中にあって、「奥州光一代」を造る前沢地区の取組みは、そのスケールの大きさ、求める商品の質的高さ、目指している収益性などの面で、群を抜くものであると言える。それは、この取組みに参画する企業や農業者が、もともとある程度の大きさの事業体であることに起因していることは間違いない。

もちろん、資本力の大きな企業が農商工連携に取組む場合に、その多くが、たとえ「地域貢献」などを標榜していたとしても、結局、大手企業の事業収益を上げるための経済行為に終わってしまうことは「よくある話」である。現在全国に広がりつつある農地を使ったメガソーラーパネルの設置などは、その際たるものかもしれない。

しかし、この前沢の取組みは、明らかに、そうした事例とは異なる展開を見せつつある。それは、この取組みに参画し、それを推進している三社が、地元にしっかり根を下ろした土着の地元企業であるからであり、自分たちが生まれ育った前沢地区、奥州市の発展が、正真正銘、自分たち自身のテーマだからにほかならない。

「地域貢献」とは何かを考え続けている

—デジアイズ 油井信広社長

では、この取組みに関わる三社の関係者は、いったい何を考えて、それぞれの役割を果たすようになったのだろうか?

「当社は戦後一貫して製造拠点を前沢に置いています。地元の雇用創出などお役に立ててきたこともあると思いますが、もう少し具体的に地域のためになることをしてみたかったのです。でも当社一社ではできないので、半ば必然的に地元企業と連携することになった。そのコーディネート役を果たすようになったのだと思います」。デジアイズの油井信広社長はこう話す。

手始めは、10年前の生ごみ処理機の製造に挑戦したことだった。事業領域の拡大の意図もあり、農業地帯である前沢に適した新規事業を探った結果、生ごみ処理機に辿りついた。「肥料はできたのですが、使ってみなければ効果が分からない。それで、自分たちで米を作ってみようということになった。全く素人でしたが、素人なりに真剣でした。前沢の米づくりを有機に変えて、ブランド化できれば、とんでもない地域貢献になると、真剣に考えたのです」と振り返る。

だが、そこからが苦難の道のりだった。肥料の改良に地元農家の教えを乞うただけでなく、有機栽培のために導入した合鴨農法は、肝心の合鴨が猫に襲われたり逃げ出してしまったり。これを克服するために多くの人々の協力を得たそうだ。

「結局、当社一社では何も出来ないということを気づかせてもらう年月でした。でもこの経験があったからこそ、米づくりが一応かたちになってきて、もう一歩先に進もうというところで、岩手銘醸さんとコラボしたブランド日本酒造りという発想が出てきたのだと思います。当社が他社さんに働きかけて地域振興を一緒に進める、その役割を果たそうと考えたのです」と及川社長は語った。

地元の米で地元の酒を造る絶好の機会

—岩手銘醸 及川順彦社長

「最初にデジアイズさんから提案があった時、なかなか面白い話だなと思いました」と話すのは岩手銘醸の及川順彦社長。「当社がやりたかった計画とぴったり重なった」のだそうだ。

それ以前に、「地酒」という以上、地元産100%の米で作るべきだと考え、地元農家に契約栽培を依頼した。なかなか満足する米ができず、自社で米づくりにも乗り出した。しかし、どうせやるなら天然肥料を使用した、栽培期間中農薬無使用の米を使って、お客さんに安全・安心を届けたい。同時に、自社の酒の差別化を図りたい。こう考えていたところにデジアイズからの提案が舞い込んだのだ。

一も二もなく承諾。「やるなら『吟ぎんが』を使って岩手づくしでやろう」が答えだった。

「岩手・前沢を売るなら、やはり、岩手のものにこだわらないといけないと思ったのです」と及川順彦社長。

もう一つ及川社長がこだわったのは、無濾過・生原酒での提供。「これこそが搾りたての酒の本来の味に最も近い」と話す。無濾過・生原酒は、低温管理・短期間での提供が必要で、通常の酒類の流通ルートではなかなか販売が難しい。だが、前沢ブランドで売るとなれば、徹底したこだわりをみせる必要がある。初回の蔵出しは、敢えて、この難しい無濾過・生原酒での発売にふみきったのだ。(今後、初夏以降の出荷品は、「火入れ」を行い、保存性を高める予定)。

「蔵元としては、皆さんにぜひ飲んでいただきたい味。デジアイズさんが全量買い取ってくれ、短期間で直接お客さんにお届けしてくれる体制をとってくれたので、初めてできる美味しい酒の提供方法なのです」と力を込めた。

「日本酒醸造は、もともと地域農業と一体的な6次産業だったはずです。地域の農業、酒造業、酒屋や飲食店など商業、これらが協力して地域経済を動かしていた。現代において、これができれば、それは大変な付加価値のつくことだし、何より、地域経済の活性化に直接結びつくことだと思います」と締めくくった。

前沢の農業活性化を根底に据えて進みたい

—前沢牛のオガタ 小形守社長

岩手銘醸の及川社長とは幼馴染で、若い頃は、岩手銘醸の酒と、自分の家の牛肉を持ち寄って宴会を開いていたという、前沢牛オガタの小形守社長は、「前沢にはなじみの深い秤(はかり)の寺岡精工・デジアイズが、岩手銘醸と手を組んで前沢ブランドの酒を出すというのだから、これはやっぱり、前沢の畜産農家も一枚加えていただかないといけないと思ったのです」と参加のきっかけを振り返る。

天然肥料・栽培期間中農薬無使用で栽培された「吟ぎんが」を、磨きに磨いた特別純米吟醸酒に造り、それを無濾過・生原酒で消費者に届ける。「この取組みをお手伝いできるだけのこだわりを持って牛を育てている自信はあります」と小形社長。 前沢牛オガタでは牛に食べさせる飼料からこだわり、豆腐工場から出る大量のおからや、地ビール工場から出るビールの搾りかすなどの有用資源を活用した特別の飼料で、「自信を持ってお届けできる牛」を育てている。すっきりしているが、やや甘口の「奥州光一代」と、相乗効果で引き立て合うのは、「霜降りもいいが、生後36カ月育てた牛の赤味のコクのある味が合うかもしれない」と話す。通常は生後32カ月で出荷するが、牛の赤味の味を出すため敢えて36カ月間育てるのだという。

「奥州光一代」と高級牛肉とのセットをギフト販売するほか、酒の肴に最適な各種加工品も用意する。「吟ぎんが」の稲わらを飼料に使い、逆に、前沢牛の牛糞を堆肥づくりに活用する循環型システムで前沢ブランドづくりに協力を強める予定だ。

「TPPではっきりしているけど、国は農業を切り捨てようとしている。農業を切り捨てるということは、地方を切り捨てるということです。今だけではなく、ずっと、何十年もそういう政治がやられてきた。地方の活性化というのは、そういうことへの地方からの反論なのだと思います。農業を―その中でも、ずっと切り捨てられ続けてきた畜産を―根幹に据えて、地域の力を集めて、新しい地方の在り方を示して見せるのが、俺たちのまちづくりなのではないでしょうか」と力強く話した。

前沢地域ブランドづくりの今夜は

土づくりからこだわってできた米で、こだわりの日本酒を造り、それを独自の販売ルートで全国に流通する。こういう形で初陣が切られた岩手県奥州市前沢地区の地域ブランドづくりの取組み。それは大きな発展可能性を秘めている。何より、それを進める当事者たちが、地域の将来のために、一歩一歩、事業を拡大していきたいという熱い思いを持っている。このことが力の源泉だ。

デジアイズは、食品スーパーや料理店などにレジ関連機器を納入し、全国的ネットワークを有しているが、近年、農産物直売所への納入も増え、現在は、関連する直売所のネットワーク化も進めている。そのためのノウハウ蓄積のために、東北地方一円に展開する量販店と共同して、奥州市水沢地区に新たな形の直売所を開設しようともしている。油井信広社長は、ネット通販とともに、こうした直売のネットワークも活用して、前沢ブランド商品の販路を全国に拡大することを考えている。「当社の事業が地域の発展のお役に立つとしたら、そういう形が最適だと思います」と話す。

岩手銘醸の及川順彦社長も、日本酒だけでなく、米焼酎の製造も視野に入れている。さらに、奥州市の6次産業化推進の委員としての立場から、循環型農業システムを基礎にした有機農法の拡大で、地域農業の特化・差別化を図るべきだというのが持論だ。まさにそのための第一歩が、今回の「奥州光一代」の取組みなのである。

そして、繰り返すまでもなく、前沢牛オガタの小形守社長は、ブランド牛の丁寧な肥育と販売が、地域ブランドづくり・まちづくりの根幹であるという固い信念を持っている。

こうした人々が連携し、自由にアイデアを出し合いながら、持続可能な事業を作り出そうとするならば、もちろん様々な困難は依然として立ちはだかっているだろうけれど、必ずやそれを超えていく力が湧き出てくるに違いない。いや、むしろ、地域の人々が力を合わせ、困難に立ち向かおうとすること自体が、まちおこしであり、地域振興なのであろう。

岩手県奥州市前沢地区。ここの地域ブランドづくりの取組みは、ますます熱い。

奥州光一代

特別純米吟醸酒 無濾過・生原酒

720ml 2160円(税込)

お問い合わせ・ご注文

株式会社デジアイズ

岩手県奥州市前沢区字高畑31

電話 0197-56-2014

FAX 0197-56-2907

メール gyoumu-komenet@digi-is.co.jp

株式会社デジアイズ

岩手県奥州市前沢区字高畑31

電話 0197-56-2014

FAX 0197-56-2907

岩手銘醸株式会社

岩手県奥州市前沢区字新町13

電話 0197-56-3131(代)

FAX 0197-56-3142

前沢牛オガタ

岩手県奥州市前沢区向田1-22

TEL 0197-56-0298

FAX 0197-56-0299

(平成26.4.10 産直コペルvol.5より)