全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―

被災地の直売所 vol.1 「あの時と今」

岩手県沿岸部で命と笑顔を繋ぐ

東日本大震災から3年半が過ぎた。甚大な被害を被った東北地方の被災地からは、ふるさとを震災以前よりも活性化させようと願う地域の人々の力強い歩みの知らせが届くようになった。復旧から復興へと進むプロセスの中で、直売所や加工所は、どのような役割を果しているか?

―本号より、被災地の直売所に「あの時と今」を取材した特集をスタートする。

津波直撃も、6月には仮店舗オープン

宮古市の港の堤防の上に建つ道の駅みやこオアシス・シートピア「なあど」は、あの日、2階まで届く津波に直撃された。鉄筋コンクリートの建物の外枠だけはかろうじて残ったが、建物内はすべて流され、津波が去った後は、がれきに埋め尽くされた。

この甚大な被害にもかかわらず、同施設で直売所を運営する出崎地区産地直売施設組合は、なんと被災一カ月後の4月22日には―場所は比較的に被害が少なかった地域に移したとはいえ―、再開に向けたテスト販売を開始。6月13日には、市街の空き店舗を使った仮設店「なあど産直」をオープンさせ、生鮮の野菜・果物を求める被災地の人々に自前の農産物を提供した。

7月には仮設住宅で暮らす人々に、トラックを使った移動販売で食と笑顔を繋ぐ取組みも開始し、被災直後の街の復旧のプロセスを、まさに自分たちの直売事業を立て直すことそのものを通じて、支えてきたのである。

2012年にはもともと道の駅があった近くに仮設テントで直売所を復活。2013年には、外枠だけ残った建物を改装して、元の場所での事業再開にこぎつけた。

被災者と農家−双方のために

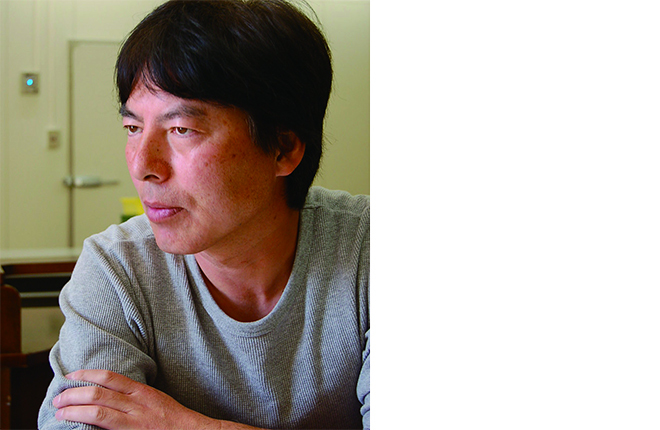

「3・11の直後は、もう、今食べられる物を見つけて、皆で分け合って…という感じでした」と同直売施設組合の佐々木幸子組合長は振り返る。それでも、全国各地からの救援物資が、寸断された道路を超えて運ばれるようになると、ある程度、食糧事情は好転したという。

「でも、救援物資をもらうことを遠慮する人もいて、その人たちは食べるものがなくて困っていた」と佐々木さん。同じ地域でも、家屋が全壊した人、半壊の人、家は残っても別の被害を受けた人など、〝被災者〟の被災状況は様々。その中で、実際には大きな被害を受けていても、もっと大きな被害を受けた人に比較すれば「まだまだウチは救われた」と感じていた人々は数多くいたという。そういう人々は、「もっと被害を受けた人に」と言って救援物資を受け取ることを遠慮し、自力で食料を入手しようと必死だった。

「ガソリンもなくなってしまい、遠くに出掛けることもできないでしょ。お米や野菜など、地元のものを地元で求めるニーズはとても大きかったです」と話す。

「お客さんだけではなくて、出荷する農家にとっても、仮店舗でもなんでも、直売事業を早く再開することが必要だったのです」と話したのは、佐々木さんとともに同直売所をリードする若手農家の村上裕敏さんだ。

「なあど」は海間際の港の堤防に建っていたが、出荷する農家は、海岸部よりも山に近い地域で農業をしており、比較的被害も大きくなかった。それゆえにまた、自らの家業・事業で生計を立てなければならないという事情もあり、「一刻も早く、農産物を売って収益を上げる必要」があったのだという。

大きな被害を受けた被災者の中には、「こんな時に商売をするのか」という人もいたという。しかし、農家は、自分で作った農産物を誰かに買ってもらい現金収入を得なければ、こちらはこちらで、生活できない。そういう状況に否応なく置かれていたのだ。

「一生懸命野菜を作り、それを、買って食べてもらう。そういう以前やっていたことを出来る限り早く回復することが、身近な被災者にも、出荷農家にも、双方に求められていたのです」と佐々木さんも村上さんも口をそろえた。

出荷組合員を一軒ずつ訪ねて

山際の農家は比較的被害が大きくなかった、といっても、それも復旧が進む中で分かってきたこと。直後には、仲間がどの様な被害を受けたのか、なかなか分からなかった。出荷組合員相互のネットワークで安否を確かめあい、がれきに埋もれた「なあど」に出かけてきて、そこで手を取り合い、抱き合って、生きていることを確認し合った。

「それで、組合員は皆どうしているのだ?一軒ずつ回って確かめてみようという話になったのよ」と佐々木さん。ちょうど、被災前に直売所の売上げ管理システムを更新したばかりだったこともあり、3月1日から11日までの売上げデータが残っていた。そこで、その売上金を組合員に手渡すことも目的にして、農家を一軒一軒訪ねて歩き、被災状況を確かめ、出荷の依頼をして回ったのだそうだ。売上金の支払いは大変喜ばれた。

「そんな風に回っているうちに、皆、元気が出て来て、山菜の時期になると、予想した以上の生鮮物が出荷されるようになった。それは私たちにとって驚きだったし、勇気付けられる思いでしたね」と話す。

それでも困難は山積していた。以前はお客さんが集中して住んでいた地区が、津波で壊滅的打撃を受け、多くの犠牲者が出ていた。以前は、足しげく通ってくれていた常連客が、目に見えて減ってしまった。

「組合員皆でどうするか議論しました。売れなくちゃ食べていけませんからね。それで、仮設住宅を回る移動販売とかに、積極的に取組むようになっていったのです。行けば行ったで、とても喜んでくれましたしね」と村上さん。「宮古の元気を、自分たちの力で取り戻すという思いが強かったですね」。

悲しみを、直売に打ち込むことで乗り越えて

今でこそ、にこやかな笑顔で話す佐々木組合長だが、実は、大きな悲しみを乗り越えてきた。最愛の息子さんが、被災後の復旧の過程で、あまりに変わり果ててしまったふるさとの姿に絶望してしまったのだろうか、一人で失踪してしまい、その後遺体で発見されたのだ。仕事の関係で、がれきに埋もれた遺体と遭遇することが多く、そのことが大きな精神的ダメージになっていたようだったという。

「もう、なんで!としか言えなかったですね。せっかく津波から生き延びたのに、どうして―としか、言葉がなかったです」。

そんな佐々木さんを支えたのは直売所の仕事であり、そこに集まる組合員、仲間たちだった。前の組合長が震災を機に退き、佐々木さんが新たに組合長に就任したのだが、「そんなことしていていいのだろうか、本当にできるのだろうかという思いでいっぱいだった」と話す。

そんな佐々木さんを、仕事に連れ出し、励まし、一緒に生きていくことを約束させるかのように、多くの組合員が声をかけ、「佐々木さんをわざと忙しくさせた」(村上さん)。

佐々木さんは、そんな仲間たちの思いやりをひしひしと感じながら、「身の周りの人たちのためになれば良い」と必死になって働いた。

「『母さんは母さんらしく生きれば良い』というのが失踪前に息子が私に言った言葉でした。『私らしく生きる』とはどういうことなのか?ずっと考えています。何も言わず肩を叩いて励ましてくれる仲間たち、70人の組合員と一緒に一生懸命に働くことが一番私らしいのだろうなと思えるようになりました」。

佐々木さんは静かにほほ笑んだ。

「前に向かってやることはたくさんある」。その一つは、キッチンカー。震災以前から食文化の継承のために活動してきた女性グループの取組みを発展させ、宮古の食を、地元につなぎ、全国に発信する動く拠点だ。日常的には、直売所で売る惣菜の製造ラボにもなる。飲料会社のキリンからプロジェクト支援金をもらい、一挙に、夢を現実化させた。

「皆で寄り添い、力を合わせれば、必ず成果が生まれると思います」と佐々木さん。震災からの復旧・復興の過程で「なあど産直」が見せた頑張りに触れて、高卒で新たに就農する若者も現れたそうだ。

「なあど」は前に向かって歩き出している。

(平成26.10.10 産直コペルvol.8より)