全国の地域おこしの先進事例が満載 ―産直コペルより―

農家を訪ねて vol.3 ほんとうの美味しさ、心からあふれる喜び

豚肉の生産から食肉加工を一貫して行なっている「山のハム工房ゴーバル」は、岐阜県恵那市串原地区、標高600mの山奥にある。山間の人口800人程の小さな集落だ。

ゴーバルの加工品は、合成添加物を一切使わず、昔ながらの作り方にこだわり続けている。原料となる豚肉にもホルモン剤や抗生物質を与えずに飼育している。新鮮な美味しい豚肉にじっくり手をかけ、美味しい加工品をつくり上げており、今では全国各地に多数のファンがいる。販売の約6割はこうした人への直販だ。

この他にも、小さい面積ながらお米や野菜も生産も行なっている。

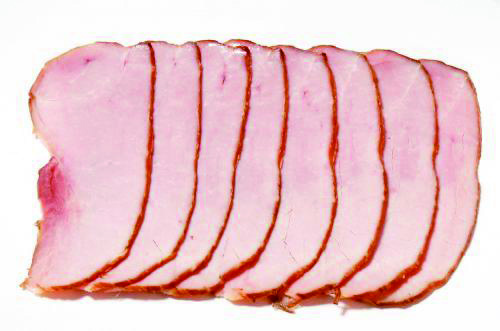

市販のハムの100倍の時間をかけて

「山のハム工房ゴーバル」は、1980年の創業時から無添加ハム・ソーセージを作り続けている。

「始めた当時は、添加物の使い方なんて知らなかったから、昔ながらの作り方を勉強したのがはじまりだよ」とゴーバル代表理事の石原潔さんは笑う。

無添加での食肉加工は、手間と時間がかかる。一般的なハム加工は早い物で、約5時間〜8時間程と言われている。ゴーバルのハムはそれの100倍近い時間がかけられている。

豚肉を岩塩と黒砂糖などを溶かし込んだピクル液(漬込み汁)にまず3週間漬け込むのだ。

「肉をじっくりと漬け込む事で、肉から水分が抜けて、発酵が進むんだよ。そして微生物の力で肉の旨味が引き出される」と石原さんは話す。

漬け込んだ肉は、串原の清水に一昼夜漬け、余分な塩分を抜き、成形される。そして、燻製室で肉の中心温度が70℃になるまで4〜6時間かけて、じっくりと炭火で熱をかける。

温度が上がると、桜の木の薪で色と香りがのってくるまでゆっくりと燻す。色がのってきたら完成だ。合計23日間。ゴーバルのハムは約550時間かけて作られる。

「肉というのは、不思議なものでね、一度状態が安定すると、なかなか痛まない。だから、ピクル液の中で肉が安定するまでじっくり漬け込んでやることで、保存が効く様になるんだ」と石原さんは話す。

添加物を使用せず、一ヶ月程の日持ちを実現しているのは、この手間ひまをかけた長い仕込みにあった。

一般的なハム作りでは、このピクル液への漬け込みが省略されることが多い。ピクル液を肉に直接注入し、味をしみ込ませ、全体に浸透させるために肉を回転させる「タンブリング」を行なう。この方法によって加工時間を圧倒的に短縮しているのだ。

色や味を固定する添加物

無添加で作っているので、賞味期限が短いというわけではない。

添加物を入れる大きな理由は、色や味、香を良くするためだ。特にソーセージなどは食感が良く、食べた瞬間に肉汁が出てくるような物を作るためには、水分含量を高める必要がある。そうすると、痛みやすく色も変化しやすくなる。そのため、保存料や発色剤を入れて色や品質を安定させている。

飼育から加工 一貫した生産

ゴーバルで使用している豚肉は、全て石原さんの長男・石原弦さんが経営する串原養豚組合で飼育されたものだ。

母豚が80頭、年間出荷頭数は、約2500頭。このうちの約半数がゴーバルで使われている。出荷された豚は、と畜場から直接ゴーバルに運び込まれ、2日間で骨抜き、脂はぎが行なわれる。そのため、普通の食肉加工場よりも新鮮な状態で加工することが出来、臭みが少なく食べやすいお肉になる。

飼育されているのは、3種類の豚を掛け合わせたLWDという品種。

豚のエサや飼育環境にもこだわっており、「遺伝子組み換えではない植物性の飼料しか与えていない」という。

飼育環境も豚にストレスがあまりかからないようにと、「踏み込み式豚舎」を採用している。これは、豚舎に豚を入れる前に床に堆肥を入れ、その上におがくずや籾殻を敷き詰めるという方式だ。豚がその上を歩き回る事で、糞尿がかき混ぜられ、分解される。そして、自動的に完全堆肥になるという仕組みだ。糞尿による悪臭が少なくなり、綺麗好きの豚のストレスを軽減することが出来る。

「健康な豚を飼育することで、ホルモン剤や抗生物質を使わずに飼育することが出来るんです」と石原さんは胸をはる。

賑やかな加工所 次世代育成へ

ゴーバルの加工所は賑やかだ。研修生も含めて現在19名のスタッフが働いており、殆どが20代〜30代。加工室には、音楽が流れており、スタッフ同士の会話も弾んでいた。ゴーバルが本格的に若い人を雇用する様になったのは、10年程前からだ。

「次世代のキーパーソンを育てていくことが重要だと考えたからだね」と石原さん。

農業は、この先も絶対になくならない、人間が生きて行く上で切っても切れない職業だ。石原さん自身も「この先もずっと続く農業生産、農産加工を目指している」。農村を育てていくためには、そこに生きる若い人を育てていく必要がある。ゴーバルのスタッフも3組程家族で串原地区に移住してきており、集落の活力にも繋がっている。

「若い人の感覚は、面白いですよ。僕は料理のセンスがないですから、若い人の感覚で色んな物が形になってきている」と石原さんは嬉しそうに笑う。

アジアと日本の交流の場

静岡県出身の石原さんが串原を訪れたのは今から35年程前だ。

奥さんの真木子さんと高校の後輩であり、現在も共にゴーバルの理事を務めている桝本さん夫妻と共に、4人でゴーバルの前身となる「アジア生活農場ゴーバル」を1980年に立ち上げたのが始まり。

アジア生活農場は、アジアの人々と日本の農村との交流の場になることを目指して出発した。

串原の一角に小さな畑と牛、豚、羊を飼育し、漬け物樽を逆さまに重ねて燻製を始めた。他にも、羊の毛刈り体験や子ども達向けの林間学校などを行なってきた。

食肉加工のウェイトが大きくなったのに伴い、1987年に食肉加工を中心に行なう現在のゴーバルを開設し、加工所も徐々に大きくなってきた。

インドの農村女性の働く場所へ

石原さんのアジアへの意識は今も繋がっている。

インド北部のウップラディッシュ州アラハバードで農村支援活動を行なっている「アーシャ=アジアの農民と歩む会」という団体の取り組みの一貫として、インドの農村女性への食肉加工技術の伝承を行なっているのだ。

アーシャは、農村の基礎となる農を通じて、農村の人々の自立と持続可能な暮らしを実現し、共に生きる事業を推進している団体だ。

「インドの農村女性が働ける場所を作り、現金収入に繋がるようになるべくシンプルな作り方で、美味しい物を作る必要がある。農村では、添加物などは使えないから、僕らのような技術が必要とされたんだね」と語る。

石原さんは2008年から派遣されており、今年で5年が経った。「もう、ほとんど僕の指導がなくても加工が出来る様になっているよ」と石原さんは話す。

土と共に生きるハム作り

ゴーバルでは、お米や野菜の生産も行なっており、ゴーバルの宅配セットとして活用したり、玄米ソーセージ・野菜ソーセージなどの原料として使用している。

現在、新たな取り組みとして、「豚舎で飼育した豚と放牧で飼育した豚の肉質に変化があるか、などの実験的な取り組みも進めており、より美味しい製品を届けることが出来れば」と石原さんは語る。

野菜や米を栽培するには、土が必要だ。さらに豚を飼育するにも、飼料を育てる土壌が必要だ。

「ハム・ソーセージ作りも、土を離れては成り立たない。土と共に生きるハム作りを行なっていきたい。そして、 無添加ハム・ソーセージ作りを通して、持続可能な農業や農村、人材育成の方向を模索していきたい」と石原さんは放牧している豚を見ながら話してくれた。

ご予約・お問い合わせ

山のハム工房ゴーバル

TEL:0573-52-2085 FAX:0573-52-2712

住所:〒509-7831 岐阜県恵那市串原3777-3-1

E-mail:info@gobar.jp

HP:http://gobar.jp

(平成25.12.10 産直コペルvol.3より)