地元、信州の農・食・暮らしを発信 ―さんちょく新聞より―

「おやき」と信州。 囲炉裏端が育んだ食文化

かつては親から子へ各家庭で作り継がれてきた「おやき」ですが、現在、生活様式の変化から家庭ではあまり作られなくなりました。「おやきは専門店や農産物直売所、加工所などで購入するもの」という印象を持つ方も多いかもしれません。

しかし、他の郷土食同様、「おやき」は信州の気候風土、慣習、農業と深く結びついて生まれた食文化のひとつです。このページでは信州人が囲炉裏端で育んできた「おやき」の歴史や文化について考察してみたいと思います。

「おやき」は、水田が少なく小麦や蕎麦などを主食としてきた畑作地帯から生まれた食文化だと考えられています。南北に長い長野県は、地域によって、地理的特性、農業の形態が異なります。例えば、西山地域(長野市中条・信州新町・七二会・信里、小川村などの地域)や隣接する大町市八坂地区、生坂村など、犀川丘陵地帯や筑摩山地周辺は、急傾斜地が多く水田が非常に少ないエリアです。こうした山間部では、古くから小麦と豆類の輪作が行われており、独自の「粉もの」文化が発達してきました。

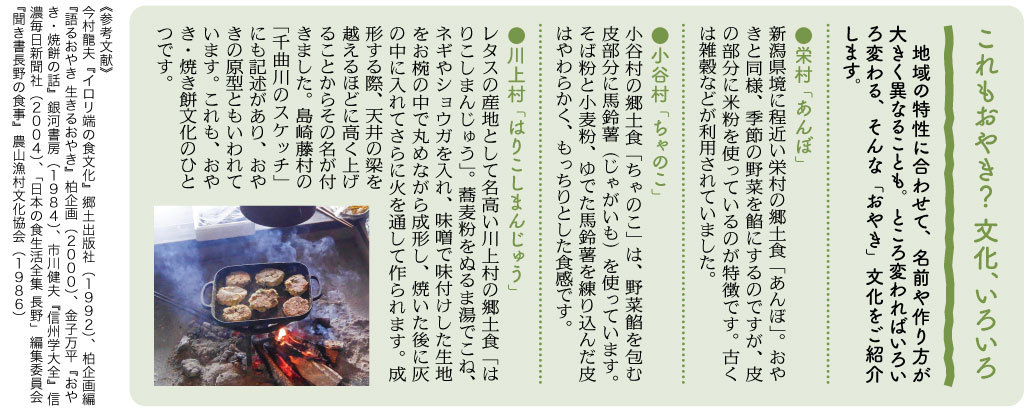

昭和58年に行われた「長野県における麦焼き餅の分布調査(『信州学大全』p.759より)」によると、現在のおやきのルーツといわれる「灰焼きおやき」が作られていたのは先述した西山地域や北安曇地域などの山間部に集中しています。おやきは別名「焼き餅」とも呼ばれました。

一方、蒸かすタイプのおやきが多いのは、善光寺平などの比較的稲作が盛んな地域が多いようです。もちろん稲作が盛んだった地域にも「粉もの」の食文化はありましたが、山間地と比べると薪が貴重だった稲作地帯は、家庭燃料はもっぱら稲わらでした。稲わらでは囲炉裏やかまどにくべても「おき」(薪が燃えてできた火)ができず、囲炉裏の灰でじっくり蒸し焼きにする「灰焼き」はできません。そのため、稲作が盛んな地域ではせいろなどの蒸し器が使われ始めたのではないかといわれています。また戦後、農村の暮らしが囲炉裏からかまど、さらにはガスへと変化していくのに従ってより簡単な製法が求められるようにもなり、「焼く」、「焼いて蒸かす」など、さまざまな製法のおやきが作られるようになっていったと考えられます。

このように、おやきの作り方が山里から町へと伝わる過程、そして農村の暮らしの変化の中で受け継がれてきた食文化だからこそ、これだけ多様な種類が生まれたのです。

お正月、お盆、春秋の彼岸、節句などの際、行事食としておやきを食べることもありました。

例えば、長野市中条地区ではおやきを笹で包み、端午の節句の際に食べるという風習があります。ほかにも、東信・北信の広範囲でお盆におやきを作る風習が見られます。また、松本平ではふかしまんじゅうがよく作られ、七夕の時は小豆あんの「七夕まんじゅう」を供えます。松本平では、七夕まんじゅうを始め、農作業時のおやつ「お小昼」用に野菜を入れたおまんじゅうも作られていたそうです。現在、蒸かしまんじゅうタイプも広く「おやき」のひとつとして認知されていますが(おやきとおまんじゅうを区別している所もあります)、こうした文化と結びつきながら「おやき」の世界はさらに多様で奥深いものになっていったのでしょう。さらに、南信では、えびす講の際に米粉で作った小豆あんのものを「えびす講おやき」と呼び、作る地域もあります。

口に入れれば、優しい味付けの野菜の旨味、さらにゆっくりと噛みしめれば粉本来のおいしさを感じさせてくれる「おやき」。かつての信州の暮らしにも思いを馳せておやきを味わうと、また違った魅力が発見できるかもしれません。

(平成29.12.23 さんちょく新聞第97号より)

しかし、他の郷土食同様、「おやき」は信州の気候風土、慣習、農業と深く結びついて生まれた食文化のひとつです。このページでは信州人が囲炉裏端で育んできた「おやき」の歴史や文化について考察してみたいと思います。

「おやき」いろいろ その歴史の奥深さ

「おやき」は、水田が少なく小麦や蕎麦などを主食としてきた畑作地帯から生まれた食文化だと考えられています。南北に長い長野県は、地域によって、地理的特性、農業の形態が異なります。例えば、西山地域(長野市中条・信州新町・七二会・信里、小川村などの地域)や隣接する大町市八坂地区、生坂村など、犀川丘陵地帯や筑摩山地周辺は、急傾斜地が多く水田が非常に少ないエリアです。こうした山間部では、古くから小麦と豆類の輪作が行われており、独自の「粉もの」文化が発達してきました。

昭和58年に行われた「長野県における麦焼き餅の分布調査(『信州学大全』p.759より)」によると、現在のおやきのルーツといわれる「灰焼きおやき」が作られていたのは先述した西山地域や北安曇地域などの山間部に集中しています。おやきは別名「焼き餅」とも呼ばれました。

一方、蒸かすタイプのおやきが多いのは、善光寺平などの比較的稲作が盛んな地域が多いようです。もちろん稲作が盛んだった地域にも「粉もの」の食文化はありましたが、山間地と比べると薪が貴重だった稲作地帯は、家庭燃料はもっぱら稲わらでした。稲わらでは囲炉裏やかまどにくべても「おき」(薪が燃えてできた火)ができず、囲炉裏の灰でじっくり蒸し焼きにする「灰焼き」はできません。そのため、稲作が盛んな地域ではせいろなどの蒸し器が使われ始めたのではないかといわれています。また戦後、農村の暮らしが囲炉裏からかまど、さらにはガスへと変化していくのに従ってより簡単な製法が求められるようにもなり、「焼く」、「焼いて蒸かす」など、さまざまな製法のおやきが作られるようになっていったと考えられます。

このように、おやきの作り方が山里から町へと伝わる過程、そして農村の暮らしの変化の中で受け継がれてきた食文化だからこそ、これだけ多様な種類が生まれたのです。

行事食としてのおやき

お正月、お盆、春秋の彼岸、節句などの際、行事食としておやきを食べることもありました。

例えば、長野市中条地区ではおやきを笹で包み、端午の節句の際に食べるという風習があります。ほかにも、東信・北信の広範囲でお盆におやきを作る風習が見られます。また、松本平ではふかしまんじゅうがよく作られ、七夕の時は小豆あんの「七夕まんじゅう」を供えます。松本平では、七夕まんじゅうを始め、農作業時のおやつ「お小昼」用に野菜を入れたおまんじゅうも作られていたそうです。現在、蒸かしまんじゅうタイプも広く「おやき」のひとつとして認知されていますが(おやきとおまんじゅうを区別している所もあります)、こうした文化と結びつきながら「おやき」の世界はさらに多様で奥深いものになっていったのでしょう。さらに、南信では、えびす講の際に米粉で作った小豆あんのものを「えびす講おやき」と呼び、作る地域もあります。

じんわり噛みしめる郷土の味

口に入れれば、優しい味付けの野菜の旨味、さらにゆっくりと噛みしめれば粉本来のおいしさを感じさせてくれる「おやき」。かつての信州の暮らしにも思いを馳せておやきを味わうと、また違った魅力が発見できるかもしれません。

(平成29.12.23 さんちょく新聞第97号より)