トピックス

産直コペルvol.72のご紹介!

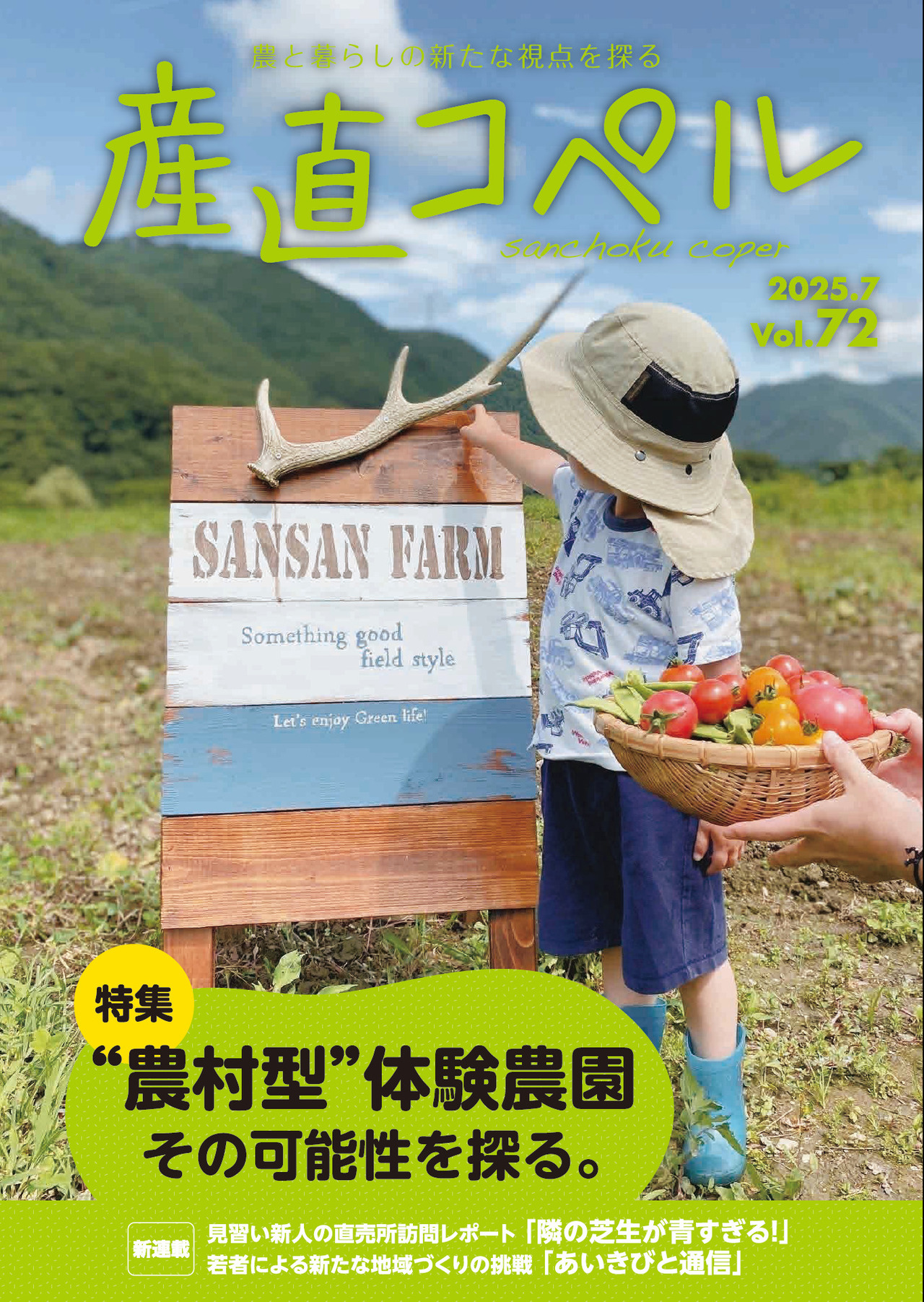

農地を持たない非農家でも、気軽に“農ある暮らし”を楽しみ、食や農への理解を深めることができる「体験農園」――。その多くは、農家が少ない東京や大阪といった大都市圏で運営されている。

しかし、中山間地にある体験農園は、地域づくりにおいて様々な可能性を秘めている。例えば、耕作放棄地の活用や農家の収入の安定化、関係人口づくり、さらに移住や新規就農に繋がっている事例もある。

今号では中山間地に立地する体験農園を「“農村型”体験農園」と呼び、それがどのように運営され、どのように地域づくりに貢献しているのか、また、課題や今後の展望について、有識者インタビューや全国の事例を通じて探る。

特集 “農村型”体験農園 その可能性を探る。

◆インタビュー:和歌山大学 名誉教授/追手門学院大学 教授 藤田武弘

農村型体験農園のここを教えて!

◆インタビュー:NPO法人全国農業体験農園協会 理事長 加藤義松

米問題で食への関心が高まる今こそ、体験農園を訴求する好機

◆広域連携:南信州伝統野菜協議会

市町村、品種、業種の垣根を越えて、伝統野菜で地域づくりを目指す

◆Case1:信州いいづなりんご学校〈長野県飯綱町〉

りんごを通じた体験で“第二のふるさと”づくりを

全国の地域おこしの先進事例が満載

新しいWEBサイトオープンのお知らせ

『産直コペル 』がオンラインで読める、新しいWEBサイトがオープンしました。

https://www.sanchoku-coper.com/

産直新聞社は、これまで長野県を中心に直売所・加工所のネットワークづくりを進めてきました。雑誌「産直コペル」は、このネットワークをより拡大し、強固なものにしていくために、全国の地域農業、直売所情報などを発信する専門誌として、2013年8月10日に創刊しました。

このサイトでは、雑誌「産直コペル」の記事を中心に、全国の直売事業に関わる皆さまに向け、旬の情報をお届けしていきます。

最新情報は、新しいサイトにUPいたします。是非ご覧ください。

https://www.sanchoku-coper.com/

地元、信州の農・食・暮らしを発信

号外 宮崎版 さんちょく新聞 Vol.8発刊

号外 宮崎版 さんちょく新聞 Vol.8が2025年3月に発行されました。

2024年2月13日に開催した「宮崎県直売所交流研修会」の模様をご紹介しています。

直売所では「販売力・経営力の強化」「運営者・生産出荷者の後継者育成」が大きな課題となっています。その解決策を議論した研修会です。

さんちょく新聞をご覧になりたい方は、ぜひ産直新聞社へご連絡ください!

【問い合わせ先】

株式会社産直新聞社 編集室

〒396‐0025

長野県伊那市荒井3428番地7 alllaオフィスC

TEL 0265₋96₋0938 FAX 0265₋96₋0939

E-mail: info*j-sanchoku.net(*を@に変換してください)

直売所がこの先生きる道を共に探る

農産物直売所が農村集落で果たす3つの重要な役割 (産直コペルVol.70)

日本農業、特に中山間地の農業は、急激な農業者の高齢化と減少などを要因にして耕作放棄地の増大に直面し、地域農業だけでなく農村集落そのものの〝消滅〟の危機に瀕しています。ここをどのようにして乗り越えて行けば良いのでしょうか。

農産物直売所がそのための大きな役割を担っています。直売所は、中山間地でどのような役割を担ってきたのか――についてお伝えします。

その1:中山間地農業を元気にする役割

直売所の一つ目の大きな役割は、何と言っても、そこに住み・農産物を作る人々の農業と収入を守り、元気にしている点です。農村の経済的活性化の源の一つが直売所です。

もとの始まりは、農協に出荷しても扱ってもらえない規格外や少量品目の農産物を自分たちで直接販売して、売上収益につなげたのが直売所でした。実際に直売所で販売してみると、採れたて完熟のおいしい農産物や、規格外や外見が悪くても味に遜色のない農産物が輸送費や各種中間マージンがかからずにお手頃価格で手に入るなどのメリットがあり、消費者に歓迎され、瞬く間に全国各地に広がっていったのです。

特に、農業を進めるには条件が不利な山間地の方が、小規模でも手間暇をかけて多品目の農産物を栽培する直売所型農業が向いていたと言えます。高齢者でも女性でも新規就農者でも、自分の農産物を出荷でき販売できる直売所は農家の現金収入の新しいチャンネルになり、やがて規模の大きな専業農家も積極的に利用するようになってきたのです。

現在の直売所の中には、様々な要因で経営が立ち行かなくなっているところもありますが、その点をうまく克服することはできれば、農村の経済的活性化の源という役割は今も十分果たすことができるはずです。

その2:山間地の生活に必要な多面的で複合的な役割

直売所は上記の経済的役割から派生する、暮らしや生活に関する様々な役割を担ってきました。これが二つ目です。

例えば、直売所では、農産物だけでなく漬物やお餅・おはぎなどに代表されるような手作り加工品も評判が高く、当然、それを作るための加工技術の継承が進みました。食品だけでなくわら細工や木工品などの工芸品も同様です。このような食や暮らしに密着するモノづくりが継承されてきたのも直売所があってこそのことです。

また、こうした農と暮らしを守り継承する取り組みには、人々の協力やグループ化が不可欠であり、畦畔や水路の整備に代表されるような集落共同の仕事を進める連携体や、小規模の加工グループ、さらには年齢や性別などによる人々の寄り合い的集まりを守ってきたのも直売所の重要な役割でした。このような集落の人々のつながりは、今で言えば「相互見守り」「買い物や送り迎えの相互援助」のような機能を知らず知らずのうちに果たしてきたと言えます。集落の景観維持にも役に立ってきたはずです。

農村集落は産業・経済・福祉・暮らしなどの多面的な機能を有していますが、それをまさに現場で支えてきたのが直売所であったと言っても決して過言ではないでしょう。

その3:食・農業・農村・環境などを学び発信する場としての役割

これまでの述べてきたことと重なることでもありますが、あえて強調したい三つ目のことは、直売所が農村集落の自発的な学びの場であり、情報発信の拠点の場でもあるということです。

![[img1]](s_sanchoku/file/0000/000/000/104/10438_9006.jpg)

![[img1]](s_sanchoku/file/0000/000/000/104/10438_9007.png)

![[img1]](s_sanchoku/file/0000/000/000/104/10438_9005.jpg)